「公害防止管理者の資格を取りなさい」と上司に言われたものの、どんな資格か分からない方。

会社の先輩が公害防止管理者の資格を取っていて、雰囲気的にそろそろ資格を取得する必要がある技術系社員。

そんな方に、公害防止管理者経験のある私が、公害防止管理者とは何かを説明します。

目次

・公害防止管理者制度ができた背景(公害が社会問題となったため)

・公害防止管理者設置が義務付けられている工場(特定工場)←テストに出ます!

・公害防止の組織←テスト

- 公害防止管理者制度ができた背景(公害が社会問題となったため)

この記事を読んでいる方は、排水処理施設を保有する大きな工場で勤務されている方だと思います。実際に現場で働いている方か、現場を支援するような方が公害防止管理者に挑戦しているのではないでしょうか。

では、なぜ公害防止管理者できたかをお伝えします(テストにも出るような内容ですのでしっかり読んでいただけますと幸いです)。

下記表をご覧ください。

1945年の戦後以降、飛躍的な経済成長を果たした日本ですが、イタイイタイ病を始めとした公害が社会的な問題になりました。そこで公害防止基本法の制定を皮切りに、大気汚染防止法や水質汚濁防止法が制定され、大気や水質に排出される物質の規制を行いました。

しかし、この規制基準を遵守するための公害防止体制が整えられておらず、1971年に特定工場における公害防止組織の整備に関する法律が制定されました。

この法律により、特定工場においては、公害防止管理者の設定が義務付けられたのです。

| 1955年 | イタイイタイ病(富山県)が社会問題化 | |

| 1956年 | 水俣病の発生を公式に発表 | |

| 1961年 | 四日市市にぜんそく患者が多発 | |

| 1967年 | 公害対策基本法が制定 | |

| 1968年 | 大気汚染防止法、騒音規制法を制定 | |

| 1970年 | 通称”公害国会”開催 大気汚染防止法等の改正 水質汚濁防止法の制定 | |

| 1971年 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の制定 環境庁が設立 |

出典(一部改変):独立行政法人 環境保全機構 環境問題の歴史

一般社団法人 産業環境管理協会 公害防止管理者 資格制度の概要

2. 公害防止管理者設置が義務付けられている工場(特定工場)←テストに出ます!

特定工場において、公害防止管理者の設置が義務付けられたのは上記の通りです。それでは、特定工場に認定される条件をお伝えします。

特定工場=特定業種×特定施設の設置会社

特定業種:製造業(物品加工業含む)、電気 or ガス or熱供給業

※熱供給業:蒸気や温水を供給する事業で、具体的な会社はリンクを参照ください

特定施設:ばい煙発生施設や汚水等発生施設を指します。

要は、企業活動により排出される水質や大気に、国民の健康を害する可能性のある物質が含まれている場合、企業は公害防止管理者設置の義務があります。

全ての企業ではなく、製造業、電気orガスor熱供給業のみ関係します。製造業では有害物質を使っている可能性がありますし、電気やガス、熱供給業では、ボイラからSOx, NOx,ばいじんなどを大量に大気放出することもあります。よって、特定業種に製造業、電気orガスor熱供給業を国が指定しました。

3. 公害防止の組織←テストに出ます!

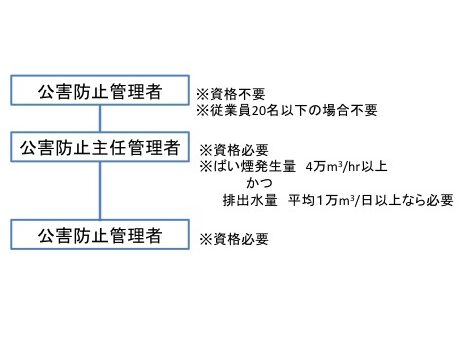

この図はまるまる覚えてください。資格の要否、管理者設置の条件がテストに出ます。

まとめ

・高度経済成長期でイタイイタイ病などの公害問題が深刻な社会問題となったため、環境問題に対処すべく大気汚染防止法や水質汚濁防止法などが制定

・この法律を遵守させるために公害防止管理者の設置などが義務付け

・設置基準は、製造業又は電気orガスor熱供給業 × 特定施設 を有する工場

・工場の大きさや従業員数で、公害防止統括者と公害防止主任管理者設置要否が決定

コメント